2025年9月11日下午16时30分,我国著名天文学家、中国科学院院士、国家天文台赵刚研究员应邀到访新疆大学,为物理学院师生带来了一场“第一代超大质量恒星的化学印记”高水平的学术报告,并就天体物理学科发展开展专题研讨,为该校相关领域的科研与合作注入新活力。本次报告在物理楼B102举行,由物理学院主办,院党委副书记、院长吕国梁主持,学院领导、教师、研究生以及天体物理课题组全体学生参与此次学术活动。

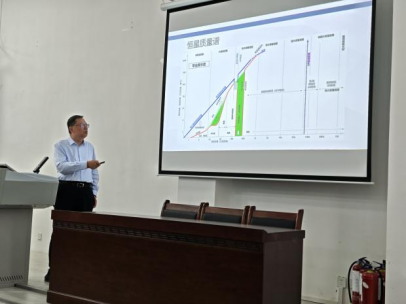

报告中,赵刚院士围绕第一代恒星研究的重要意义展开深入阐述。他指出,第一代恒星的探索关乎宇宙“第一缕曙光”,是理解宇宙早期演化的关键,其作为宇宙金属元素核合成的起点,对认识宇宙化学演化意义重大,且通过研究其初始质量函数,可揭示恒星形成的基本规律。同时,他强调第一代恒星的质量范围、分布特征及主导宇宙化学增丰过程的机制,仍是天体物理学界亟待破解的重要科学问题。

报告伊始,赵刚院士从三个方面深入浅出地阐述了研究第一代恒星的重要意义。他指出,第一代恒星的研究关乎宇宙"第一缕曙光"的探索,是理解宇宙早期演化的关键;同时,第一代恒星作为宇宙金属元素核合成的起点,对认识宇宙化学演化具有不可替代的作用;此外,通过研究第一代恒星的初始质量函数,可以揭示恒星形成的基本规律。赵刚院士特别强调,第一代恒星的质量范围、分布特征以及它们如何主导宇宙化学增丰过程,仍然是当今天体物理学领域亟待解决的重要科学问题,国际天文学界正在通过各种前沿手段积极推进相关研究。

在分享课题组近期研究成果时,赵刚院士介绍了三项突破性发现:通过拟合Mg I b吸收线,精确测定恒星的【Mg/Fe】比值,筛选出一批特殊的低α恒星;发现大部分贫金属低α恒星受到II型和Ia型超新星的共同影响,且Ia型超新星贡献更为显著;在国际上首次发现了具有r过程元素超丰的贫金属低α恒星,以及化学丰度模式符合不稳定超新星(PISN)理论模型的低α恒星。这些成果已发表于《The Astrophysical Journal》《Nature Astronomy》等国际权威期刊,引发国际同行的高度关注。

赵刚院士进一步阐释,这些发现首次通过化学印记揭示了银晕中r过程元素超丰恒星的矮星系起源,为"双中子星并合是r过程元素主要来源"的理论提供了强有力的观测支持;同时,推断第一代恒星中可能存在质量高达260倍太阳质量的超大质量恒星,对完善恒星形成和演化理论具有重要意义。他展望,低α恒星可作为研究银河系并合历史的示踪体,其中保留的PISN产物为理解第一代恒星质量分布和超新星爆发机制提供新窗口,将推动人类对早期宇宙的认识,为相关研究开辟新方向。

互动环节中,赵刚院士与师生就观测数据处理、理论模型构建等方面深入交流,现场学术氛围浓厚。师生们纷纷表示,报告内容丰富、见解独到,兼具理论深度与前沿性,极大地拓宽了学术视野。

来访期间,赵刚院士还与该院领导及天文方向师生召开天体物理学科发展专题研讨会。他肯定了新疆大学在天文观测与理论研究方面的成绩,并结合该校地处亚洲大陆腹地、拥有得天独厚天文观测条件和地域优势的特点,提出宝贵建议:应紧抓国家“一带一路”倡议机遇,加强与中亚地区高校和科研机构的国际合作,通过共建联合观测平台、共享数据资源、共同发起科研计划等方式,深化在恒星形成与演化、星系演化、多信使天文学等领域的实质性合作,构建以新疆为中心的中亚天文研究网络。

赵刚院士强调,此举不仅能提升学院在天体物理领域的国际显示度和影响力,还将为我国乃至全球天文学研究贡献独特区域力量。与会师生积极响应,就合作机制、人才培养、远程观测等具体问题展开热烈讨论,一致认为其建议为学科发展提供了重要指引,具有战略性和前瞻性。

物理学院院长吕国梁在总结时表示,学院将以此次交流为契机,进一步加强与国内外顶尖研究机构的合作,推动天体物理学科快速发展,为天文学研究贡献更多力量。